【最新】ブロックチェーンゲームとは?従来のゲームとの違いを解説

- 2024.09.10

- 初心者向け

2017年末に世界初のブロックチェーンゲームとしてCryptoKittiesが登場しました。その後2018年にマイクリプトヒーローズが登場し、国内でも多くのブロックチェーンゲームが登場しています。

2021年のNFTブームで再び注目を集める中で、ブロックチェーンゲームとは何か、また、従来のゲームについての違いを簡単に説明します。

※2021年6月 追記

ブロックチェーンゲームとは?

ブロックチェーンゲームという名称は広く使われていますが、実は明確な定義は存在しません。一般的には、以下の要素を含むゲームをブロックチェーンゲームと呼びます

・ブロックチェーンを利用してアイテムの所有を証明

・入手ロジックの透明性を確保

・ブロックチェーンを活用したインセンティブ設計

プライベートチェーンであれパブリックチェーンであれ、ブロックチェーン技術をどこかで使用していれば、ブロックチェーンゲームとして扱われます。

近年では、より細かいニュアンスを伝えるために、以下の用語も使用されています:

・NFTゲーム

・ブロックチェーンを使ったゲーム

・dAppsゲーム

・Web3ゲーム

ブロックチェーンゲームとは、ブロックチェーンを利用して、アイテムの所有の証明や、入手ロジックの透明性、インセンティブなどを設計したゲームを指します。

プライベートチェーンであれ、パブリックチェーンであれ、ブロックチェーンをどこかに使っていれば、ブロックチェーンゲームとして扱われています。

最近では細かいニュアンスを伝えるためにブロックチェーンゲームと近いもの、ほぼ同じ意味として「NFTゲーム」「ブロックチェーンを使ったゲーム」「dAppsゲーム」が使われています。

ブロックチェーンゲームの特徴

1. ゲームのアイテムやキャラクターがブロックチェーンに保管される

仮想通貨が注目されている理由の一つは、取引の記録が分散台帳に保管されるブロックチェーン技術が用いられているからです。

ブロックチェーンゲームでは、仮想通貨と同じように、ゲーム中のアイテムやキャラクターがブロックチェーンに保管されます。

パズドラを例に説明してみます。これまでは、モンスターは運営元のサーバーにしか保管されていませんでした。サーバーが壊れたり、運営元が破綻すればモンスターはなくなります。

一方でモンスターがブロックチェーンに保管されていれば、運営元が破綻しても失われることはありませんし、改ざんも不可能です。

2 . ブロックチェーンに保管されたアイテムは自由に売買できる

ブロックチェーンゲームのアイテムやキャラクターは、あなた自身が保有しているものですから、売買も自由にできます。

しかも、ゲームをまたいだ取引が可能です。

これまでのゲームでは、ドラクエで買った「はがねのつるぎ」はドラクエの中で売却していました。売却して得られるのは「ゴールド」でドラクエの中でしか使えません。

ブロックチェーンゲームでは、ドラクエで買った「はがねのつるぎ」をマーケットで売却して仮想通貨をもらいます。その仮想通貨で今度はファイナルファンタジーのポーションを買うことができます。

3 . スマートコントラクトが使われている

ブロックチェーンゲームでは、その多くがイーサリアムのプラットフォームを利用しています。

イーサリアムはスマートコントラクトという、あらかじめ決められたプログラムを動作させられる特徴があります。

プログラムの内容がオープンになっているので、運営の都合でガチャの確率を勝手に変えたりするようなことも事実上できなくなっています。

「透明性がある」こともブロックチェーンゲームの特徴です。

4. ゲームが終了してもアイテムが手元に残る

ゲーム内のアイテムがブロックチェーン上で管理されているため、そのゲームがサービスを終了してもゲームのアイテムはブロックチェーン上に残り続けます。ゲーム内で使うことはできなくなくなりますが、思い出として残り続けることは新しい感覚になります。また、新作として過去のNFTが使えるゲームなどが生まれる可能性もあります。

5. ブロックチェーンゲームをプレイするためにはウォレットが必要

既存のスマホゲームをプレイするためにはアプリをダウンロードしたらすぐに遊び始めることができます。データは全てゲーム会社のサーバーに保存されるため、自分でデータの管理をする必要ありませんでした。

一方でブロックチェーンゲームではゲームのアイテムを自分で管理する必要があります。ブロックチェーン上のアイテムの所有権を自分で管理することで、自由に売買ができるようになります。

その際に活用するのがウォレットになります。現実の世界のお金を自分のお財布(ウォレット)で管理するように、ブロックチェーン上のアイテムも専用のウォレットで管理する必要があります。

一般的に使われているウォレットは以下になります。

・パソコン:メタマスク

・スマホ:ゲームアプリに付随している専用ウォレット

ブロックチェーンゲームを初めてみたい方は是非参考にしてみてください。

https://news.blockchaingame.jp/7

MetaMask(メタマスク)とは?インストール方法と使い方 | BCGI NEWS

この記事では、PC版とスマホ版のインストールから実際に使うまで流れを簡単に説明します。メタマスクの日本語表記方法や送金の方法、ポートフォリオ機能など、よくある質問についてもしっかり解説しています。ぜひご覧ください。(2024年7月更新)

おすすめのブロックチェーンゲーム

初めてブロックチェーンゲームを始める方向けにおすすめのブロックチェーンゲームを7つ紹介します。

これらのゲームは無料で始めることができます。さらにスマホでもプレイ可能なので気になるものを始めてみてください。

1つ1つのゲームの詳しい解説はこちらの記事をご確認ください。

まとめ

ブロックチェーンゲームと従来のゲームの違いについて簡単にまとめました。

・ゲームのアイテムやキャラクターはブロックチェーン上に保管され、自由に売買ができ、運営元が破綻してもブロックチェーン上に残る。

・スマートコントラクトという透明性の高い環境下でゲームを楽しむことができる。

ブロックチェーンゲームはまだ出始めたばかりです。クソゲーも多いですが、新しい技術が好きな方は触れてみてはいかがでしょうか。

国内の有名ブロックチェーンゲーム

はじめて触ってみる方は、国内のブロックチェーンゲームから触ってみると、理解が早いのではないでしょうか。

日本語でのコミュニティが出来上がっている為、わからない事はすぐに聞くことができます。

国内と海外のブロックチェーンゲームの違いとして、国内のブロックチェーンゲームは割とゲーム性を重視し、スマホゲームユーザーでも入ってきやすいようなゲームが多いです。

【マイクリ】マイクリプトヒーローズ(My Crypto Heroes )

「My Crypto Heroes 」(マイクリプトヒーローズ)はdouble jump.tokyoによるワーカープレイスメント型RPGゲーム。

歴史上のヒーローたちを集め、育て、バトルに挑みます。

多彩なヒーローとアイテムを組み合わせたチーム編成が、バトルでの勝利のポイント。

最強のチームでCrypto Worldの覇者をめざそう!

招待コードに「LRwA」と入力すると、特典ヒーローが貰える!

■ジャンル:PVP、RPG、2D

■対応機種:WEBブラウザ、モバイル

■チェーン:Ethereum, Polygon, MCHverse

■提供会社:double jump.tokyo

【クリスペ】クリプトスペルズ(Crypto Spells)

◾️ゲーム概要

Crypto Spells(クリプトスペルズ)は、日本初のブロックチェーンを利用したトレーディングカードゲームです。2019年にリリースされ、NFTカードを用いたバトルや取引が可能なゲームで、プレイヤーはブロックチェーン技術に基づいたカードの所有権を持ち、ゲーム内外で取引ができます。プレイヤー同士の対戦や、定期的に開催されるトーナメントを通じて報酬を獲得することが可能です。

◾️コンテンツ

CryptoSpellsは、デジタルカードを使って戦略的なデッキを構築し、他のプレイヤーとPvP形式で対戦するトレーディングカードゲームです。カードはNFTとして発行され、所有者はそれを自由に売買できます。また、プレイヤーはバトルで勝利することでレベルアップし、チケットを獲得して新しいカードを得ることが可能です。

◾️機能

•NFTカード: EthereumとPolygonのブロックチェーン上で発行され、真の所有権が証明されるNFTカードです。

•マーケットプレイス: プレイヤーはカードをゲーム内外のマーケットで自由に取引でき、NFTカードはOpenSeaなどのプラットフォームでも取引可能です。

•プレイ・トゥ・アーン (P2E): PvPバトルやトーナメントを通じて報酬を得ることができ、稼ぐことを目的としたプレイスタイルが可能です。

•コミュニティイベント: トーナメント主催者やコミュニティへの貢献者に対して、報酬が与えられる仕組みがあります。

◾️基本情報

ゲームタイトル: CryptoSpells(クリプトスペルズ)

ジャンル: デジタルトレーディングカードゲーム(TCG)、NFT、Play-to-Earn (P2E)

対応機種: ブラウザ、モバイル(iOS/Android)

価格: 基本プレイ無料

開発状況: 2019年6月リリース済

P2E: PvPバトルやイベントを通じた報酬の獲得が可能

ブロックチェーン: Ethereum、Polygon、TCG Verse(Oasys L2)

トークン: TCGC、SPL

NFT: レア度の異なるトレーディングカードNFT、OpenSeaなどで取引可能

プロバイダー/開発者: CryptoGames Inc.

ホワイトペーパーURL: CryptoSpells公式サイト

PROJECT XENO(プロジェクト・ゼノ)

PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)は「GameFi」と「e-Sports」を備えたタクティクスPvPゲームです。 NFTキャラクターを保有するプレイヤーはゲームをプレイすることでユーティリティトークン(UT)やNFTを獲得することができます。UTはNFTキャラクターの育成や新しいNFTキャラクターの獲得に使用できます。また、NFTキャラクターはアプリ内マーケットプレイスでトレード可能です。

■ゲーム概要

1、プレイヤーはキャラクター(XENO)にスキルカードをセットしてバトルを行います。

2、バトルに使用するXENOのクラスと、XENOにセットするスキルカードの選択による戦略と、バトル中に使用するスキルカードの組み立てを行う戦術が展開されます。

3、XENOは「EARNする能力」が標準で装備されたNFTです。バトルで勝利することでトークンを獲得できます。

4、XENOはNFT生成時に6つのクラスから1つが選ばれ、2つのパッシブスキルと1つの必殺技がランダムで割り当てられます。クラスによって扱えるウェポンやスキルカードが決定されます。

■攻略

各クラスには特徴があり、それぞれ異なる戦略が必要です。BREAKERは全クラス中で最大の攻撃力を持ち、敵の召喚ユニットの破壊を得意としますが、GUARDIANは全クラス中で最大のHPを持ち、敵の攻撃から味方を守ることを得意とします。

各クラスの特性を理解し、自分の戦略に合わせてXENOとスキルカードを選ぶことがゲームの鍵となります。

■ジャンル:オンライン、e-Sports、アリーナバトル

■対応機種:iOS,Android

■リリース時期:2023年5月10日に正式サービス版をローンチ

■利用料金:基本プレイ無料

■WEB:https://project-xeno.com/

■P2E:対応

■NFT:対応

■トークン:$GXE(ゲーム内トークン)、ガバナンストークン

■ネットワーク:BSC / Ethreum / Polygon

■ホワイトペーパー:https://project-xeno.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-jp/

-PRを含みます -

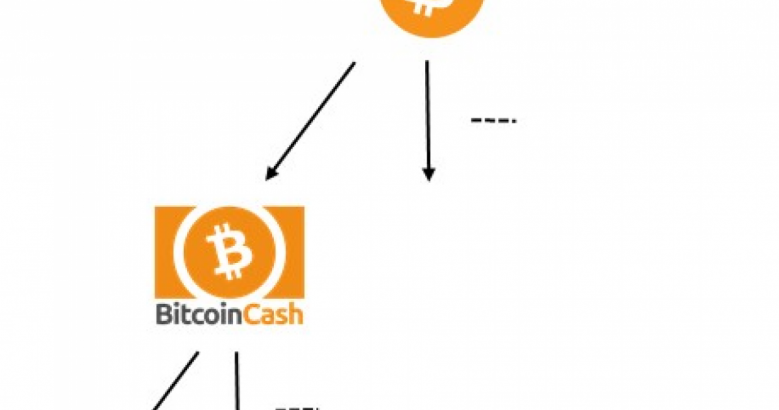

海外の有名ブロックチェーンゲーム

海外のブロックチェーンゲームは、dApps寄りの面が強いです。

特に、ブロックチェーンゲームとして一番初めに有名になったクリプトキティーズはゲーム性はほぼゼロで、あくまでもdAppsとしての技術への挑戦をうかがい知ることができます。

海外のブロックチェーンゲームの場合、Ethereumベースだけではなく、TronやEOSなど、他のチェーン上に乗ったゲームも多く出てきており、

最新の技術が気になるのならば、海外のdAppsを追うと面白いでしょう。

Axie Infinity(アクシー インフィニティ)

Axie Infinity(アクシー インフィニティ)はブロックチェーン上でAxieというキャラクターを育成していくブロックチェーンゲームです。

アクシーと呼ぶ不思議な生き物を収集、育成してバトルやミニゲーム、クエストなどのコンテンツで構成されています。

ランドの提供を開始しています。

またDeFi(分散型金融)の仕組みをゲームとリンクする(GameFi)などブロックチェーンゲームとして最先端の取り組みにチャレンジしています。

MacOS https://axieinfinity.com/downloads/axie-infinity-macos-latest.zip

Windows https://axieinfinity.com/downloads/axie-infinity-windows-latest.zip

Gods Unchained TCG(ゴッズ アンチェインド)

Gods Unchained TCG(Gods Unchained(ゴッズ アンチェインド)は美麗カードのトレーディングカードゲーム。AI対戦や、PVPモードがプレイできカードはNFTとして売買できます。

■タイトル:Gods Unchained(ゴッズアンチェインド

■ジャンル:トレーディングカードゲーム

■利用料金 : 基本プレイ料金無料

■対応機種:Windows / MacOS ,スマホ版は2023年後半にリリース予定

◾️リリース日:2019年10月

■ステータス : リリース中

■P2E:対応

■言語 : 英語

■ブロックチェーン : Ethereum, Immutable X

■NFT : カードNFT

■トークン: ERC-20 $GODS token

■提供会社/開発会社 : Immutable

.jpg)

.png)

.png)